复合翼eVTOL是先垂直起飞还是滑跑起飞?

复合翼eVTOL是先垂直起飞还是滑跑起飞?

近日,美国eVTOL企业Beta的Alia-250复合翼构型eVTOL,载着6名乘客从该公司位于纽约州北部普拉茨堡的测试基地飞往韦斯特切斯特,中途在斯克内克塔迪停留充电。这次飞行是纽约市地区首次使用有人驾驶的eVTOL航空器,空中“出租车”服务计划的前奏。

说到Beta,算是eVTOL企业中特别的存在,和行业内大部分项目不同,Alia-250同时拥有常规起降(CTOL)模式和垂直起降(VTOL)模式。其中,CTOL模式的原型机于2020年底完成首飞,VTOL的首飞则在2022年底。

据悉,CTOL模式的Alia-250原型机,未安装起降动力系统,电池组也仅使用五个中的三个,与2021年7月完成航程超过330公里的飞行测试,这应该是目前美国几家eVTOL初创企业的最大航程记录。按照设计,若使用全部五个电池组,加上垂直起降的电驱系统,Alia-250的起飞重量将超过3吨,航程将达到460km。上周,峰飞新设计的盛世龙4号机,完成了超过250km的实际飞行,其起飞重量约为2吨,相比之下,Alia-250是个更大号的机型。只是,峰飞的数据是已经飞出来的,而Beta的仍停留在纸面。

图片【未安装垂直起降螺旋桨和电驱系统的Beta公司的Alia-250正在进行飞行 图片源自网络】

和其他主机厂不同,Beta并没有“一步到位”,直接进行垂直起降飞行测试,而是先选择有人驾驶的滑跑起降飞行测试,即CTOL模式。经过小编的简单研究和信息检索,对这两种先后顺序的优缺点大致观点如下:

先CTOL,优点:

1、前期涉及的基本都是传统通航的成熟技术,与VTOL相关上的新技术较少,项目推进比较快,甚至可以先进行23部适航取证,更早地投入运营,创造营收;

2、系统(包括飞控、操作杆、显控等)一开始就围绕飞行员在环(Pilot-in-the-Loop)进行设计,无须先做仅在测试阶段需要的地面遥控操作链路;

3、在后期的VTOL飞行中若出现垂起电驱系统的故障,可以使用已完成验证的固定翼状态跑道降落作为保底的安全措施。

【Beta公司Alia-250的驾驶舱内部设计 图片源自网络】

然而,这种模式的缺点也非常突出:

1、无法在CTOL原型机上验证VTOL的关键技术,包括垂起系统对整机气动和结构的影响、垂直起降电驱系统、电气系统等;

2、对试飞场地要求变高,需要通航机场级别的跑道;

3、最关键的是,试飞事故代价太大,先CTOL,除了损失昂贵的原型机,最坏情况还存在出现人员伤亡的事故。

也许正是因为这些缺点,尤其是第3点,市面上绝大部分eVTOL项目,包括国内最近刚完成首飞的吉利沃飞长空、大众-山河和沃兰特,都选择先做垂直起降的VTOL模式飞行测试。当然,选择先CTOL还是先VTOL,也跟企业能力特长有关,考虑先CTOL的通常都是传统的通航企业。

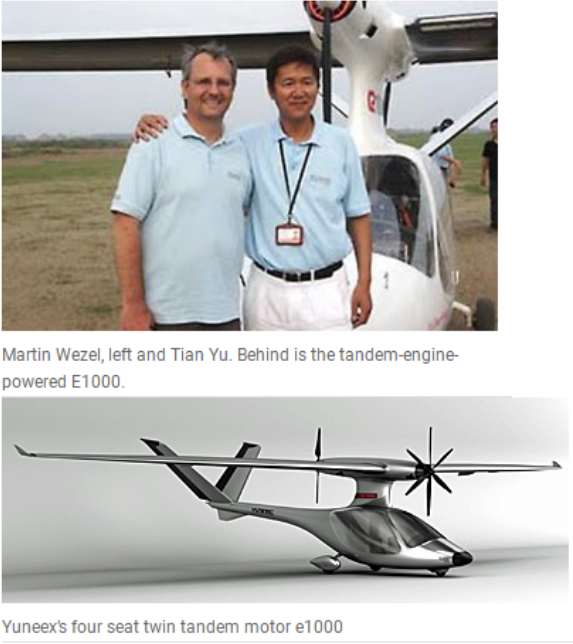

然而,也有些做过通航飞机的企业,因为曾经付出过惨痛代价,有的后来加入eVTOL赛道,也选择了先从垂直起飞开始。

【2018年,一家名为底特律飞行汽车公司(Detroit Flying Cars)的型号为WD-1的混动原型车在进行飞行测试过程中意外坠落地面,作为试飞员的公司创始人在事故中受轻伤 图片源自网络】

【2011年,一家中国企业研发的电动飞机在试飞中出现事故,导致一名德国飞行员丧生,导致该企业中止载人飞机研制项目,目前这家企业的创始人也投入到eVTOL创业大潮之中 图片源自网络】

另一方面,先VTOL也并不意味着在测试阶段安全系数更高,但是能够在产品研制的前期使用无机上试飞员的原型机,避免人员伤亡事故。2019年10月,小鹰公司(KittyHawk)的Heaviside eVTOL原型机在遥控驾驶状态试飞时迫降,机身严重受损;2020年2月,德国Lilium(百合花)一架五座全尺寸原型机在地面测试时起火,机场消防队迅速赶来扑灭,没有人员伤亡,但原型机损毁严重;去年2月,Joby的S4倾转旋翼eVTOL原型机试飞失事。

国内的eVTOL项目,在缩比样机阶段和全尺寸技术验证机阶段也都出现过事故,近期就有一例,都造成测试飞机的损伤,无人员伤亡。

结语:混动车和纯电动车究竟谁更好的争论到现在也未平息,先CTOL还是先VTOL亦是如此,但条条大路通罗马,不管黑猫白猫,抓到耗子就是好猫。不过“道路”千万条,安全第一条,“行车”不规范,亲人两行泪。最后,为每一家经历过或正在经历挫折,但依然努力向前迈进的eVTOL企业致敬。